例によって手許のヨンサントオ時刻表を見ながら昔を振り返ってみます。この昔日編を書くたびに50年前に既に私は高校生だったことを思って愕然とする訳ですが・・・

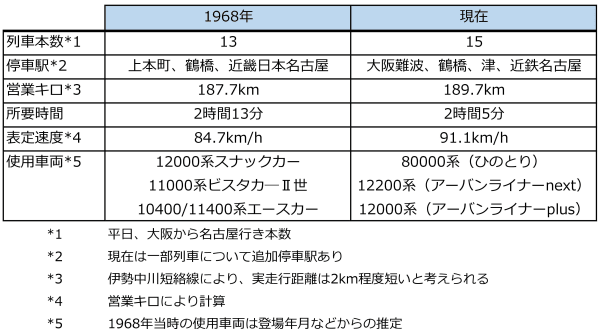

先ずは近鉄の名阪ノンストップ特急(後述の様に今は津に停車)ですが、当時は近鉄の大阪方は上本町(地上)までで大阪難波までの伸延は前回の大阪万博が開催された1970年のことになります。また、我々の年代だと1971年に起こった特急正面衝突事故をご記憶の方も多いと思いますが青山峠付近には単線区間が残っており、これが私鉄最長の新青山トンネルなどの開通により全線複線化されるのは1975年まで待たねばなりません。

1964年に東海道新幹線が開通すると、特に名阪ノンストップ特急は大ダメージを受ける訳ですが、1968年頃はおそらく最悪の時期で、その後国鉄の度重なる運賃値上げで結果的に近鉄側の競争力が回復し、さらにアーバンライナーの投入によってさらなるシェア拡大を目指すのは1988年と、ずっと後の事になります。

車両面で当時最新の12000系スナックカーは、名前の通り軽食を提供するコーナーの設置やリクライニングシートの採用で劣勢回復を狙いますが、ノンストップ特急の不振は変わらず、最短2両での運行などという寂しい時期もあったようです。

その後ノンストップ特急は2012年から安全、乗務員の融通、旅客の利便性など幾つかの理由で津に停車するようになり、「ノンストップ」ではなくなってしまうのですが、到達時分には大きな影響なく現在に至っています。

今回、アーバンライナーの後継として投入されたひのとりですが、新たなヒット商品になり、魅力的な名阪特急がいつまでも元気で走ってくれるよう願いたいものです。

さて、武豊線ですが、ヨンサントオの時刻表では全てDのつく気動車列車で、一部の列車には1等車が連結されていました。当時は中央線、関西線も未電化でしたので、それらの線で使用される急行編成が運用の都合で武豊線にも使用されていたということでしょう。東海道本線に直通する列車は当時は名古屋行きが殆どですが、一本多治見行きという列車があり、上述のように中央線が未電化の時期ならではの設定と言えそうです。

最後に武豊付近の1969年当時の地図と現在の地図を掲載しておきます。当時も駅中心に市街地は形成されていますが、それが大幅に拡大しているのが確認できると思います。

時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」((C)谷 謙二)により作成