大宮以北は一本の特急も走らない今とは大違いだ

いつもどおり、ヨンサントオ(1968年=昭和43年10月ダイヤ改正)の時刻表を見ながら50年前を振り返ってみたいと思います。 ヨンサントオは東北本線全線電化中心となる改正で、東北の看板列車、特急はつかりは常磐線経由の気動車特急から東北本線の電車特急になり、所要時間を2時間も短縮して8時間30分で結ぶようになった・・・というのは(昔の事なので)しっかりと記憶に残っています。

水戸線下り時刻表(一部) 右端が上野からの急行「つくばね」

(交通公社時刻表1968年10月号より)

水戸線は現在小山発の下り列車が一日30本ありますが、ヨンサントオ時点では小山からの普通列車の総本数は変わらないものの、16本が友部方面行きの電車、14本が下館から今は第三セクターの真岡(もおか)鉄道となった真岡線の真岡や茂木(もてぎ)行きとなる気動車と、構成が大きく変わりました。 また、小田林、東結城には真岡線直通の気動車しか停まらず、友部方面に向かう電車は下館までは快速扱いになっています。

面白いのは急行つくばねで、注釈に「貨物線を通過するため小山は通りません」とあります。 これは水戸線から東北本線東京方面行きの貨物列車がスイッチバックしなくて済むように設置されていた短絡線をこの列車が通っていた為で、この短絡線は既に廃止撤去されていますが航空写真を見るとその痕跡を確認することが出来ます。

虎は死して皮残す・・・航空写真は地図より廃線跡が良く分かる(矢印に沿ったカーブ)

当時は上野から定期の直通急行が2本あった

(交通公社時刻表1968年10月号より)

普通列車については本数自体は水戸から常陸大宮までの区間列車が若干増発された他は当時も現在も大きく変わらないようですが、車両の性能が良くなったせいか、所用時間が今より長く掛かっていました。 例えば当時の水戸9:11発の329Dは郡山到着13:14と4時間3分掛かっていますが、現在の同じ329Dは水戸9:24発、郡山12:33と3時間9分に大幅に短縮されています。

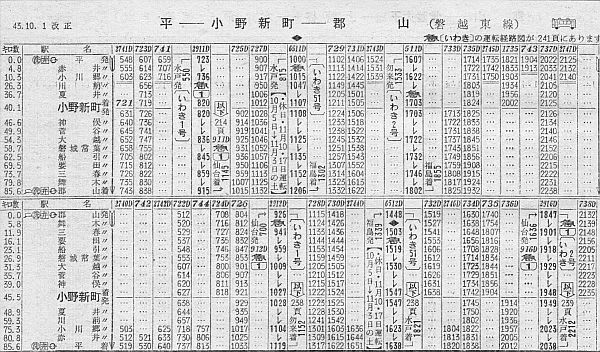

現在のいわき駅は当時は平と呼ばれていた

(交通公社時刻表1968年10月号より)

先ず起点の平駅ですが、1897年の開業以来の名称は1994年にいわき市の要望などに基づきいわき駅に改称されています。 普通列車本数を見ると、郡山~平を直通できる列車が乗り継ぎ含めて6本というのは今も変わりませんが、当時はこの線にも仙台や福島と水戸や勿来(なこそ)を結ぶ急行いわきが定期で一日2本設定されていて、地方都市間のいわゆるビジネス客の輸送を、まだ鉄道が担っていた事を思わせます。 また、郡山近郊の区間運転が当時下り3本、上り4本が現在は下り9本、上り10本に増えた一方で、平近郊の区間運転は上下とも6本が2本に減少しており、郡山側といわき側で違った様相を見せています。

因みに東北新幹線は1982年に大宮以北暫定開業、1985年に本開業している

参考までに両都市の人口推移を見てみると、いわき市がほぼ横ばいなのに比較して郡山市は2005年ごろまで順調に人口を増やしていたことが判りました。 列車の減便は必ずしも市勢の衰えという訳ではないでしょうが、少なくともヨンサントオで輸送力強化され、その後新幹線が通るようになった郡山の方がこの50年でより市勢拡大したと言えるのではないでしょうか。

ようやくいわきまでたどり着きましたが、今回はいささか長丁場なので、残りは昔日編2に書くことにします。