1968年10月交通公社時刻表では常磐線の上野~仙台間が一括記載されており、下りだけでおよそ3ページ半もあるので上表に本数だけをまとめてみました。

現在の常磐線はは首都圏、水戸近郊、いわき近郊、仙台圏といったそれぞれの地域路線といった運行形態で時刻表も分割掲載されており、圏域をまたぐ移動は特急を除けば乗り換えが必要ですが、当時は上野発仙台行きといった長距離の、それも乗り鉄ファンには涎の出る様な?客車の普通列車がまだ3本も健在でした。 その他の区間列車も水戸~仙台など、比較的長距離を通して運転されているものが多くあり、まさに常陸(ひたち)と磐城(いわき)を結ぶ常磐線だったと言えます。

また、当時と比較して現在は常磐線北側の仙台圏の列車が非常に多くなったのも大きな変化で、東北の中心都市として仙台のウエイトが一段と増したということが言えると思います。 都市間でも格差が拡大しているということですね。

また、優等列車の顔ぶれを見ると、看板特急のはつかりは東北本線に移ったものの、複数本の十和田、ゆうづるといった、懐かしい東北・北海道への列車が踵を接しており、ヨンサントオ時点でも同線が東北日本の大幹線の地位を保っていたことが判ります。

(時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」((C)谷 謙二)により作成)

仙台と石巻を1時間強で結ぶ快速が運転されていた

(交通公社時刻表1968年10月号より)

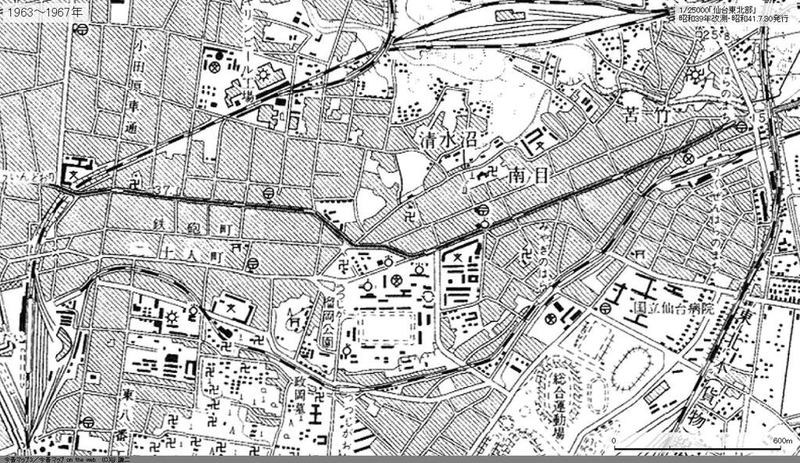

当時の仙石線は仙台付近が今の様な地下線(陸前原ノ町~あおば通)でなく、仙台駅の東側にターミナルのある地上線でした。 時刻表をみると石巻まで1時間程度で走る快速電車が運転されていますが、本数は比較的少なく、ラッシュ時を避けて設定されていたようです。 ヨンサントオ当時、同線は多賀城までは複線化されていましたが、仙台~多賀城間には追い越し設備が無く、本数が多い時間帯は並行ダイヤとせざるを得なかったのでしょう。

現在は複線区間は東塩釜まで伸延していますが、多賀城より仙台よりに追い越し設備が無いのは相変わらずで、その3に記したように快速列車(ハイブリッド気動車)は東日本大震災後開通した仙石東北ラインを走行する様な役割分担がされています。

利府支線

当時の地図 沿線には農地が広がっていた

(時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」((C)谷 謙二)により作成 )

利府支線平日下りの本数一覧

利府支線は今も昔も数ページにわたる東北本線時刻表の中に組み込まれて記載されているので、常磐線同様上表に一覧にしてみました。 列車本数はこの50年で大幅に増えています。 仙台以南からの直通列車が昔から2本あり、第三セクター阿武隈急行の駅になった丸森発が岩沼発に短縮されたのは致し方ないとして、常磐線の原ノ町発が変わらず一本あるというのは中々義理堅い?と言えますね。 因みにこの利府支線の電化はヨンサントオに遅れること10年、1978年まで待たねばならず、当時は殆どが気動車で一部客車列車という車種構成でした。

朝夕の輸送力列車には客車列車が残る

(交通公社時刻表1968年10月号より)

当時の左沢線は山形からの下り本数を数えると左沢行が13本、寒河江行きが5本で、現在も左沢行12本、寒河江行き4本ですから大きな変化は無かったと言えそうです。 ただ、私が乗車した7:03山形発の列車は山形から左沢まで行く始発列車だったのですが、当時はそれより早く山形を出る左沢行が2本もあり、通勤事情の変化かも知れませんが皆さんもっと早起きだったのでしょうか。

終点左沢駅は、現在は線路は2本あるもののホームは片側だけといった有様ですが、構内敷地は結構広いので、当時は貨車の扱いや客車列車の機回し(機関車の連結位置を変える事)なども可能であったと思われます。

総じて今回乗車した線区については、往時の列車ダイヤに見られる様な地方都市間連絡の機能は今は小さくなっているものの、高校生の通学など地域の重要な輸送需要を担っており、廃線の危機が迫っている様な雰囲気は無かったと思います。 幸いJR東日本はJR本州3社の中でも最も経営体力のある会社なので、これからもこういった路線が鉄道として維持されることを願いたいものです。

さて、最後に運賃の変化をみてみました。 - その4でご紹介した往路のきっぷは営業キロ1131.6kmで、当時の価格は2,780円です。 現在は水郡線、磐越東線、左沢線といった地方交通線の割り増し運賃を換算して運賃計算キロでプラスするルールができたので、運賃計算キロは1156.4km、13,750円が正規の大人運賃となり、約5倍になっています。(私はジパング会員なので3割引きの9,620円😊 ) 同じものが無いので若干比較しにくいのですが、今回食べた牛肉どまん中が1,250円、当時の米沢の牛肉弁当が150円と、こちらはざっと8倍になっています。 この一例で全てを判断することは余りに乱暴ですが、諸物価が上がった中で鉄道運賃の上昇率は比較的低いと言えるのかも知れませんね。